抜歯したら差し歯は出来ないの?

虫歯が悪化した場合に抜歯になってしまうケースがあります。抜歯後に差し歯にしたいというご希望を時々伺いますが、差し歯は歯根があることが前提の治療なので、歯がない場合は行うことが出来ません。抜歯と差し歯についてご説明します。

目次

抜歯したら差し歯には出来ない

抜歯をしたら差し歯には出来ません。差し歯にするためには歯根が残っている必要があります。これは、歯根にコアを差さなくてはならず、抜歯して歯根がなくなると、コアを差すところがなくなるためです。

どんな場合に差し歯が可能?

差し歯は、歯茎の上に出ている歯冠の大部分が失われた重度の虫歯に適用されます。ただし、歯根がしっかりとしている歯でないと差し歯には出来ません。

虫歯を削り取った後、歯冠の大部分が残っている場合は、差し歯ではなく詰め物(インレー)や被せ物(クラウン)で治療します。

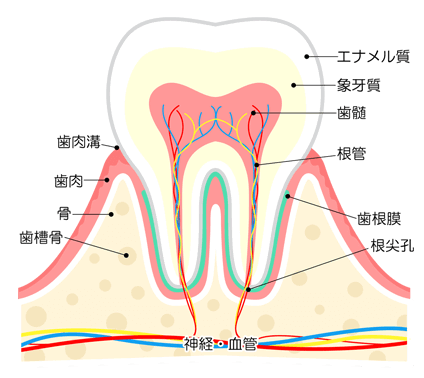

差し歯とは?

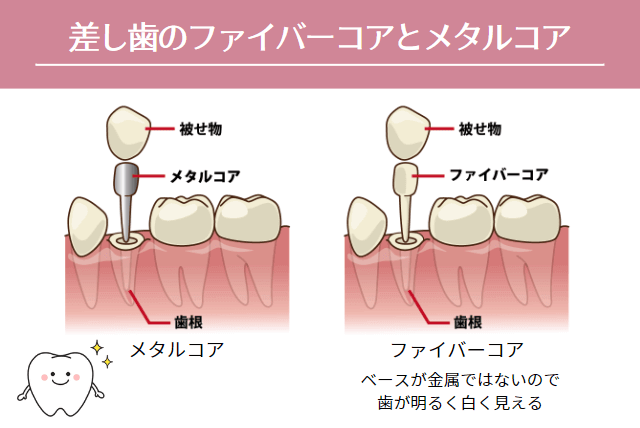

差し歯は被せ物治療の一種で、歯根にコア(芯)を差し込んだ上に被せ物を被せるので、「差し歯」と呼ばれています。

差し歯はどんな構造をしているの?

差し歯は、歯根にコア(芯)を差し込んで被せ物を付ける治療で、コアには、金属製のメタルコアと、グラスファイバーで作られたファイバーコアがあります。

被せ物は保険診療では銀歯になりますが、自由診療ではセラミック製の白い被せ物が使えます。

抜歯後の治療はどうなるの?

歯を抜いたあとは、ブリッジ、入れ歯、インプラントの3種類から治療を選ぶことになります。。

ブリッジ

ブリッジは失った歯の両隣の歯を削って土台として使い、3本連結の被せ物を歯に接着して被せる治療です。被せ物を橋をかけるように被せることから、ブリッジと呼ばれます。

ブリッジが可能なのは、抜歯してなくなった歯が連続2本までです。3本連続して歯がない場合は、ブリッジでの治療は出来ません。また、ブリッジは固定式で患者さん自身での取り外しは不可です。

部分入れ歯

部分入れ歯は、クラスプと呼ばれる金属製のバネのようなものを残った歯にかけて、入れ歯を固定します。患者さん自身が取り外し可能で、食後に外して洗ったり、夜間は外して保存液につけておく必要があります。

銀色のクラスプはかなり目立つため、歯茎に似た色の樹脂で作られた自由診療の入れ歯もあります。

一般的に保険診療の入れ歯は分厚く見た目や着け心地が良くないといわれるため、自由診療で入れ歯を作る方もおられます。

インプラント

インプラントは顎の骨にチタン製のインプラント体(人工歯根)を埋め込み、その上に上部構造(被せ物)を装着して、失った歯の機能を回復させます。

ブリッジや入れ歯は残っている歯に固定して使用しますが、インプラントは人工歯根を持ち、自立していますので、良く噛めることと周囲の歯を傷めないことが特徴です。

抜歯後に差し歯は出来るのかに関するQ&A

抜歯後は差し歯はできません。差し歯は歯根があることが前提の治療なので、歯がない場合には行うことができません。

差し歯は歯冠の大部分が失われた重度の虫歯の場合に適用されます。ただし、差し歯にするためには歯根がしっかりとしている歯でなければなりません。

抜歯後の治療にはブリッジ、部分入れ歯、インプラントの3つの選択肢があります。抜歯した歯の両隣の歯を削って土台とするブリッジや、クラスプと呼ばれる金属製のバネで固定する部分入れ歯、顎の骨にインプラント体を埋め込んで装着するインプラントなどがあります。

まとめ

抜歯すると歯根がなくなってしまうため、差し歯のためのコアを立てることが出来ません。そのため、抜歯後は差し歯での治療は不可で、ブリッジ、入れ歯、インプラントのどれかでの治療となります。その治療が患者さんに最適かは、失った歯の位置や本数にもよりますので、診断後に担当医がご提案いたします。

抜歯後の差し歯(歯科補綴)のオプションに関する研究を2件紹介します。

1. 歯科インプラントの時代における第三大臼歯の自家移植

SharmaとLogani(2016)の研究では、著しく虫歯に冒された歯の補綴治療において、非外科的な根管治療から抜歯後の歯科インプラントまでの治療オプションが範囲内にあるとしています。歯の移植は、抜歯部位に移動する影響、埋まっている歯、または萌出した自己歯の配置を伴います。自家歯の移植は、深刻に損傷した天然歯の代替として高い成功率で予測可能な処置です。この研究では、成熟していない下顎第三大臼歯を、隣接する著しく虫歯に冒された第二大臼歯の抜歯部位に成功裏に移植したケースが文書化されています。自家歯の移植は、歯科インプラントと比較して実行可能な治療オプションとして検討されるべきです。【Sharma & Logani, 2016】

2. 抜歯と歯の置換の代替

Holmberg(2018)による研究では、歯を抜歯した場合の異なる補綴治療オプションについて説明しています。歯科医師は、利用可能な最良の証拠と臨床データを組み合わせ、すべての要因を比較し、患者と協力して最適な治療を選択する必要があります。現代の補綴歯科医師は、以前よりも新しい技術や歯科材料の進展が速いため、補綴の意思決定がさらに困難になっています。【Holmberg, 2018】

これらの研究から、抜歯後の差し歯(歯科補綴)の選択肢は、自家歯の移植や様々な補綴治療オプションを含んでおり、患者のニーズに合わせて最適な方法が選択されるべきであることがわかります。