酸で歯が溶ける酸蝕歯について教えて

酸蝕歯(さんしょくし)は、歯周病、虫歯の次に多い疾患といわれます。酸蝕歯の兆候が見られたら、対策をしないとエナメル質や象牙質が溶けてしまいます。特に柑橘系の飲み物やコーラなどの炭酸飲料の摂取が影響があります。酸蝕歯についてご説明します。

酸蝕歯とは?

歯は硬いエナメル質に覆われていますが、酸蝕歯になると、エナメル質がやわらかくなって溶けやすくなります。その原因の多くは食品に含まれる酸であるといわれますが、逆流性食道炎などの胃酸の逆流によっても起こります。過食嘔吐の場合も胃酸で歯が溶けやすくなります。

酸蝕歯でエナメル質や象牙質が溶けてしまうと、もう元に戻りません。そのため、かなり溶けてしまう前に酸から歯を守ってエナメル質が溶け出さないようにする必要があります。

酸蝕歯の初期症状は自分でわかりにくいため、定期健診を受けて早期発見につとめましょう。

酸蝕歯の症状

酸蝕歯の症状は、どの程度溶けてしまったかにもよりますが、虫歯の症状に似ています。一例をご紹介します。

- 冷たい物や熱い物がしみる

- 歯の一部が透けて見える

- 歯の角が溶けて丸くなっている

- 歯の表面に艶がない

- 表面に小さなへこみがある

酸蝕歯を起こしやすい食品は?

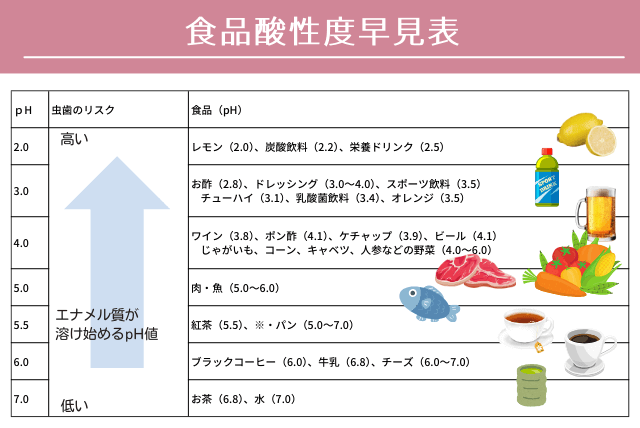

酸性の強い飲食物に歯がさらされると、酸蝕歯の原因になります。エナメル質は人体の中で一番硬いのですが、酸性度の高い状態になると、溶けやすくなってしまいます。お口の中は通常はpH7程度の中性に保たれていますが、酸性の食べ物を飲食した場合などでpH5.5以下になると、エナメル質は溶けてしまいます。

その他の酸性度の高い食品の代表的なものは、かんきつ類、酢、炭酸飲料などです。これらの食品を頻繁に飲食する方は酸蝕歯のリスクが高く、注意が必要です。

ペーハー(pH)とは?

pH(英語でピーエイチ、ドイツ語でペーハー)は溶液中の「水素イオン」の濃度のことをいいます。濃度が濃い溶液の液性を「酸性」、薄いと「アルカリ性」と呼びます。濃度を数字で表現しますから、酸性・アルカリ性の強さが数字でわかります。

一般的に、酸性が 強い ときは アルカリ性が 弱い

酸性が 弱い ときは アルカリ性が 強い ということになります。

酸蝕歯の原因となる病気はあるの?

酸蝕歯は歯が酸にさらされることで発症します。お口の中が酸性になる病気としては、胃食道逆流症などの胃や食道の病気、摂食障害による過食嘔吐などがあり、その他にもアルコールを飲みすぎて嘔吐する、妊娠中のつわりによる嘔吐などがあげられます。

食べ過ぎ飲み過ぎによる胃酸の逆流が起こると、お口の中が酸性に傾き、酸蝕歯の原因となります。

治療方法

酸蝕歯(エナメル質溶解症)は、食事や飲み物、胃酸の逆流などによって歯のエナメル質が徐々に溶けて失われる状態のことをいいます。これにより、知覚過敏になったり、歯が溶けて形が変わったり、虫歯になるリスクも高まります。治療方法には以下のようなものがあります。

1. 歯科治療

酸蝕歯が進行してエナメル質が大きく損傷している場合は、コンポジットレジンを用いて歯を修復する充填治療、歯のクラウンやベニアなどで歯を保護することもあります。

2. ライフスタイルを変える

- 酸性の飲食物の摂取を控え、食後に水で口をすすぐことで、酸の歯への影響を減らすことができます。

- 胃酸の逆流が原因の場合は、その治療が必要になります。過食嘔吐も同様です。

- 食後すぐはエナメル質が軟化しているため、食後すぐに歯磨きをするのではなく、30分から1時間待ってから磨くことで、エナメル質の損傷を防ぎます。

3. フッ化物の使用

フッ化物配合の歯磨き粉やフッ化物配合のデンタルリンスを使用することで、エナメル質を強化し、酸による損傷を抑制することができます。

4. 再石灰化

カルシウムやリン酸塩を含む特定の製品を使用して、初期の酸蝕歯に対してエナメル質の再石灰化を促進させる治療を行うことがあります。

5. 歯を保護するマウスピースの使用

夜間の歯ぎしりやくいしばりがエナメル質の損傷の原因となっている場合は、マウスピースの使用が推奨されることがあります。

重要なのは、酸蝕歯の原因を特定し、その原因に対する適切な治療やライフスタイルの変更を行うことです。また、定期的な健診で酸蝕歯等のトラブルを早期発見し、適切なアドバイスや治療を受けることが重要です。

酸蝕歯の予防はどうすればいいの?

酸蝕歯を予防するには、歯を酸に晒さない注意が必要です。

- 炭酸飲料などの酸性度の高い飲料を飲む回数を減らす

- 柑橘類や酢の物などの酸性度の高い食品を食べる回数を減らす

- 酸性度の高いものを飲食したら水を飲むかうがいをする

まとめ

酸蝕歯が進んでいくと、歯が溶けて見た目が悪くなる、噛み合わせが悪くなるなどの症状が出てきます。エナメル質が溶けた部分は虫歯になりやすい為、虫歯への対策も必要になります。酸蝕歯になっているかどうかは、定期健診でわかりますので、数か月に一度の定期健診をお受け下さい。